Pour la première fois, un président français assume publiquement le rôle de la France dans la répression sanglante des mouvements indépendantistes au Cameroun, avant et après l’indépendance de 1960. Dans une lettre adressée à Paul Biya, Emmanuel Macron parle ouvertement de « guerre », évoque des massacres et des figures assassinées, tout en promettant de prolonger la recherche historique, sans pour autant annoncer de réparations.

Un mot longtemps évité : « guerre »

Pendant plus de soixante ans, l’histoire officielle française a préféré parler « d’opérations de maintien de l’ordre » ou de « troubles » pour évoquer la répression des indépendantistes camerounais. Ce vocabulaire prudent a contribué à maintenir dans l’ombre un conflit qui, pourtant, a profondément marqué les mémoires camerounaises.

C’est dans une lettre datée du 30 juillet 2025, mais révélée au public le 12 août, qu’Emmanuel Macron rompt avec cette tradition de silence. Il écrit à Paul Biya : « Il me revient d’assumer aujourd’hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements ».

Ce choix de mot n’est pas anodin. Dans le langage diplomatique, reconnaître une guerre, c’est reconnaître une intensité de violences, une organisation militaire et une volonté politique derrière les opérations menées. Par ce geste, Macron ouvre la porte à une réécriture officielle de ce pan de l’histoire coloniale, longtemps relégué à la marge des relations entre Paris et Yaoundé.

De 1945 à 1971, la continuité des violences

Le président français s’appuie sur les conclusions d’un rapport d’historiens remis en janvier 2025. Ce document établit que les autorités coloniales et l’armée française ont mené au Cameroun « des violences répressives de nature multiple » entre 1945 et 1971. Cette période englobe non seulement les dernières années de la colonisation, mais aussi la première décennie d’indépendance.

Dans sa lettre, Emmanuel Macron insiste : « La guerre s’est poursuivie au-delà de 1960, avec l’appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes ». Ce prolongement après l’indépendance illustre l’ampleur des tensions et le rôle actif de la France dans la consolidation du nouvel État camerounais, souvent au détriment des mouvements considérés comme subversifs.

C’est un pan de l’histoire qui, jusqu’ici, était rarement abordé dans les discours officiels, mais largement connu des familles qui ont perdu des proches pendant cette période.

Massacres et figures assassinées

Le courrier présidentiel ne se limite pas à des formules générales : il cite des événements précis. Parmi eux, le massacre d’Ekité, dans la nuit du 30 au 31 décembre 1956. Ce soir-là, les forces coloniales encerclent ce village de la région du Littoral et exécutent plusieurs dizaines d’habitants, accusés de soutenir l’Union des populations du Cameroun (UPC), principal parti indépendantiste.

Le président évoque aussi le sort de quatre figures majeures de l’indépendance, dont Ruben Um Nyobe, tué le 13 septembre 1958 lors d’une opération militaire française. Surnommé « Mpodol », celui qui était la voix des sans-voix à l’ONU est devenu un symbole de résistance.

Concernant l’assassinat à Genève, en 1960, de Félix-Roland Moumié, autre dirigeant de l’UPC, Macron précise que les recherches n’ont pas permis « d’apporter un nouvel éclairage » sur la responsabilité française, laissant planer une ombre sur ce crime politique.

Une commission mixte pour « continuer à bâtir l’avenir »

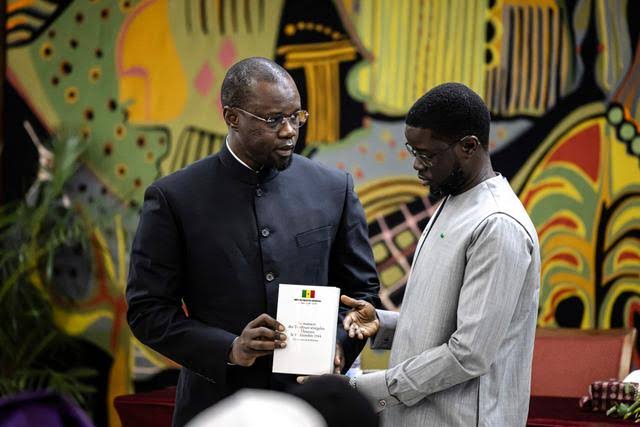

Cette reconnaissance est le fruit d’un processus enclenché en juillet 2022, lorsque Macron, en visite à Yaoundé, avait annoncé la création d’une commission mixte franco-camerounaise chargée de faire la lumière sur cette histoire.

Placée sous la présidence de l’historienne Karine Ramondy, elle a examiné les archives, recueilli des témoignages et produit un rapport remis en janvier dernier. Ce travail s’inscrit dans une politique mémorielle plus large menée par Emmanuel Macron sur les relations franco-africaines, après les cas du Rwanda et de l’Algérie.

Le président français espère que cette initiative permettra de dépasser les rancunes héritées du passé : « Ces travaux vont nous permettre de continuer à bâtir l’avenir ensemble, de renforcer la relation étroite qui unit la France et le Cameroun, avec ses liens humains entre nos sociétés civiles et nos jeunesses », écrit-il.

Mémoire assumée, réparations absentes

À Paris comme à Yaoundé, cette déclaration est saluée comme un pas important. Mais l’absence de perspective de réparation laisse planer une frustration chez certains militants et descendants des victimes. L’Élysée précise qu’aucune mesure politique ou judiciaire n’est envisagée, privilégiant la vérité historique à toute autre forme de reconnaissance matérielle.

Un comité franco-camerounais, prolongement de la commission mixte, doit toutefois voir le jour pour poursuivre les recherches et compléter les archives.L’enjeu dépasse la seule écriture de l’histoire : il s’agit aussi d’un geste diplomatique.

En assumant publiquement cette part sombre du passé, Emmanuel Macron tente de construire un langage commun entre deux pays liés par des décennies de coopération, mais aussi par des blessures profondes.

Comme l’écrivait l’historien Achille Mbembe, « toute réconciliation durable passe par un travail de vérité ». Le Cameroun et la France semblent aujourd’hui avoir posé la première pierre de ce chantier mémoriel.

Constantin GONNANG, Afrik inform ☑️

« La guerre s’est poursuivie au-delà de 1960 avec l’appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes » . Emmanuel Macron, lettre à Paul Biya, 30 juillet 2025.

En savoir plus sur Afrik-Inform

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

X (Twitter)

X (Twitter) Site Web

Site Web

Laisser un avis