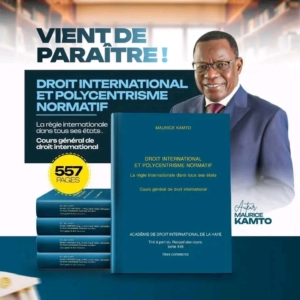

Un pavé de 557 pages vient de s’ajouter aux rayons déjà foisonnants du droit international, mais celui-ci porte la marque singulière d’un juriste africain dont la voix résonne bien au-delà des frontières du Cameroun.

Maurice Kamto, professeur émérite de droit public, ancien président de la Commission du droit international des Nations unies, publie à l’Académie de droit international de La Haye un essai dense et ambitieux : « Droit international et polycentrisme normatif : La règle internationale dans tous ses états ».

L’ouvrage interroge en profondeur les mutations du système normatif mondial et les leviers qu’il offre – ou refuse – aux États africains en quête d’émancipation.

Le juriste derrière l’homme politique

On connaît souvent Maurice Kamto sous les traits de l’opposant camerounais. Mais dans ces pages, c’est le professeur émérite de droit public, ancien président de la Commission du droit international des Nations unies, qui reprend la plume.

Sa voix porte bien au-delà de Yaoundé. Ses travaux sont cités dans les enceintes internationales, ses analyses nourrissent depuis des décennies la réflexion sur la souveraineté, les frontières et la justice internationale. Ce livre s’inscrit dans cette continuité.

Kamto part d’une idée simple mais vertigineuse : la souveraineté ne s’épuise pas dans les indépendances proclamées dans les années 1960. Elle ne se résume pas non plus à la capacité de lever un drapeau ou d’organiser des élections. Elle se mesure à l’aptitude des États à naviguer dans l’architecture complexe des normes mondiales.

Pour démontrer cette thèse, l’auteur revisite deux notions fondamentales : le jus cogens, ces normes impératives du droit international qui s’imposent à tous, qu’il s’agisse de l’interdiction de l’esclavage ou de la torture ;les obligations erga omnes, ces devoirs que chaque État doit à l’ensemble de la communauté internationale.

Mais Kamto ne se contente pas d’expliquer. Il montre comment ces concepts ont souvent été interprétés de manière biaisée, parfois au détriment du continent africain.

Les traités coloniaux, longtemps brandis comme référence incontestable, sont passés au crible. Derrière leur façade juridique se cachent des mécanismes de domination qui continuent de piéger les relations internationales.

Une actualité brûlante qui résonne avec ses analyses

L’actualité africaine donne une résonance particulière à ces réflexions. Dans le Sahel, les juntes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger justifient leur rupture avec les alliances traditionnelles – notamment avec la CEDEAO et la France – au nom d’une souveraineté retrouvée.

Mais Kamto rappelle que cette souveraineté ne sera réelle que si ces États parviennent à comprendre et à manier les instruments juridiques mondiaux. Sans cette maîtrise, leur isolement risque de les fragiliser davantage.

Autre exemple : le différend maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire, tranché en 2017 par le Tribunal international du droit de la mer. Il a rappelé avec force que, « pour défendre leurs ressources, les États africains doivent savoir plaider dans les arènes internationales ». À défaut, ils courent le risque de perdre des pans entiers de leur souveraineté économique.

Plus proche du Cameroun, l’affaire de la presqu’île de Bakassi, réglée en 2002 par la Cour internationale de Justice, illustre aussi cette vérité : ce n’est pas l’armée qui a décidé du sort du territoire, mais le droit. Et c’est parce que Yaoundé à travers plusieurs avocats dont Maurice Kamto avait su plaider son dossier que le Nigeria a dû céder la place.

Le polycentrisme normatif : un défi africain

Au cœur du livre, une idée traverse toutes les pages : nous ne vivons plus dans un monde où un seul centre dicte les règles. Le droit international est désormais marqué par un polycentrisme normatif.

Les normes émergent de multiples sources : les Nations unies, mais aussi les organisations régionales comme l’Union africaine ou la CEDEAO, les juridictions internationales, les ONG, voire les multinationales qui imposent leurs standards.

Pour l’Afrique, ce constat est doublement crucial. D’une part, il révèle que les États peuvent trouver des espaces d’action en jouant sur cette pluralité de centres normatifs. D’autre part, il souligne le danger d’un éclatement où, faute de vigilance, les nations africaines pourraient être soumises à des règles qui ne servent pas leurs intérêts.

Le rapport de force permanent

L’ouvrage de Kamto prend aussi des allures de manuel stratégique. Il explique que la souveraineté n’est pas un état figé, mais un rapport de force permanent. Quand l’Afrique critique la Cour pénale internationale pour son obsession des dirigeants africains, elle dénonce en réalité une asymétrie dans l’application du droit.

Mais quand ces mêmes États hésitent à ratifier ou à appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme, ils affaiblissent leurs propres instruments régionaux.

La leçon de Kamto est limpide : on ne peut pas se contenter de contester l’ordre mondial ; il faut le comprendre, l’investir, et y inscrire sa propre voix.

Une pédagogie de la souveraineté

En filigrane, ce livre est une pédagogie. Kamto s’adresse aux juristes, aux décideurs, mais aussi aux citoyens. Il leur rappelle que la liberté ne se conquiert pas seulement dans les rues ou par les urnes, mais aussi dans les espaces souvent invisibles où se façonnent les règles internationales. C’est là que se joue une partie décisive du destin des peuples.

En cela, l’essai est exigeant, parfois austère, mais salutaire. Il refuse la facilité du slogan pour préférer la complexité des normes. Il oblige à penser la souveraineté non pas comme un héritage, mais comme une conquête intellectuelle et juridique, toujours recommencée.

En savoir plus sur Afrik-Inform

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

X (Twitter)

X (Twitter) Site Web

Site Web

Laisser un avis